温德林·布海姆:《武器科学手册》莱比锡,1890年

http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/boeheim_waffenkunde_1890?p=448

Boeheim, Wendelin: Handbuch der Waffenkunde. Leipzig, 1890.

4. Die Feuerwaffen.

Wie wir in der Darstellung der Entwickelung des Waffenwesens (S. Seite 13) bereits auseinandergesetzt haben, währte es Jahrhunderte, bis die seit langer Zeit bekannte Sprengkraft des Schieſspulvers für Kriegszwecke ausgenutzt wurde und der gegen das Feuergewehr ge- richtete tiefe Widerwille des Kriegers, der bislang mit seiner Körper- kraft und seiner Gewandtheit für sich selbst wie ein Held einstand, durch die Macht der Thatsachen überwunden worden war.

Die Entdeckung der explosiven Kraft des Pulvers hatte zunächst keine Bewunderer gefunden und die Kunde von ihr sich scheu in in die Gelehrtenstuben, in die Mönchszellen zurückgezogen, wo sie als Geheimnis der Alchimisten bis um die Mitte des 13. Jahrhunderts bewahrt blieb. Es ist bezeichnend, daſs es kein abendländisches Volk war, daſs das Schieſspulver in Europa zuerst für Kriegszwecke ver- wendete, sondern ein asiatisches: die Tartaren, deren Begriffe vom Heldentum wesentlich anders als die abendländischen geartet waren. Im Gefühl ihrer Schwäche sahen sie sich veranlaſst, das Miſsverhältnis der Kräfte durch eine wesentliche Verstärkung der Waffenwirkung auszugleichen und gaben so, ohne es zu wollen, den Anstoſs zu dem ungeheuren Umschwunge in der Kriegführung, der noch zur Stunde nicht an seinem Zielpunkte angelangt ist. Genau dieselbe widerwillige Empfindung hatte einst der Bogen und später die Armrust zu über- winden gehabt; auch sie stehen im Widerspruche mit dem Begriffe des persönlichen Heldentums, der bei dem Adel des Mittelalters geltenden Ritterlichkeit. Indes waren die Vorzüge der neuen Kampfmittel für den Schwachen, ebenso wie für den Eroberer zu verführerisch, als daſs nicht allmählich die alten Grundsätze preisgegeben worden wären, wenn es galt, die Existenz zu retten oder einem feindlichen Nachbar den eigenen Willen aufzuzwingen.

D. Die Fernwaffen. 4. Die Feuerwaffen.

Man führt als eins der frühesten Beispiele der Anwendung von Geschützen den Krieg von Chioggia (1381) an. Nun kennen wir aber ein Senatsdekret von Venedig von 1324, also weit vor diesem Kriege datierend, mit welchem die Regierung den Gonfaloniere und die 12 Vertrauensmänner beauftragt, cannoni und „eiserne“ Kugeln zur Verteidigung der Stadt anfertigen zu lassen.*)

Die technische Entwickelung der Feuerwaffe in ihren ersten Stadien ist bis jetzt noch nicht genügend festgestellt, doch deuten die kurzen Angaben der Chronisten darauf hin, daſs die ersten Feuerwaffen als schwerfällige Maschinen auftraten, die den Bewegungen des Heeres im Kriege nur langsam und mit vielen Anstrengungen zu folgen vermochten, also als Positionswaffen anzusehen waren.

Wir unterscheiden in der Waffenlehre zweierlei Kategorien von Feuerwaffen. Das Geschütz, welches auf dem Boden ruhend, von Menschen- oder Pferdekräften bewegt wird, und die Handfeuer- waffe, welche von einem Schützen allein getragen und bedient wird.

Aus den Nachrichten der Chronisten ergibt sich, daſs erst all- gemach mit der Entwickelung der Technik und Kriegskunst die Feuer- waffe beweglicher, handsamer, leichter gemacht wurde, bis man dahin gelangte, ihre Bewegung und Bedienung auch der Kraft eines ein- zelnen Kriegers zuzumuten. Dieser Weg wurde aber, als sich die Erfindung endlich Bahn gebrochen hatte, in verhältnismäſsig schneller Zeit zurückgelegt. Die erste Nachricht vom Gebrauche des Schieſs- pulvers durch die Tartaren unter Babu Chan bei Liegnitz gegen die Polen und Schlesier fällt in das Jahr 1241; und schon um 1320 besaſs jede gröſsere Stadt Geschütze, um 1350 selbst gegossene. Um 1360 finden wir bereits „spannenlange“ Handbüchsen, ja 1380 selche von Bronze gegossen. Die ersten Geschütze waren aus Eisen, über den Dorn geschmiedet und bestanden aus mehreren Lagen. Die erste Lage bestand aus einer mäſsig dicken Eisenplatte, welche um den Dorn gebogen und zu einer Röhre verschweiſst wurde; dann kam gewöhnlich darüber eine der Länge nach angeordnete Lage Lang- schienen, welche mittels einer Reihe von in glühendem Zustande darübergezogenen Ringen gehalten wurden. So schwerfällig die ersten Geschütze auch waren, so besaſsen sie doch nur eine mäſsige Gröſse. Erst am Ende des 14. Jahrhunderts suchte man sich in der Ausdehnung der Rohre zu überbieten. Es ist eine noch ungelöste Frage, ob die ersten Geschütze schon für den direkten Schuſs ge- dient haben; es klingt wahrscheinlicher, daſs sie anfänglich nur für den Wurf eingerichtet waren. Das Geschoſsmaterial bestand in den ersten Zeiten aus natürlichen groſsen Feldsteinen, später, um die Mitte des 14. Jahrhunderts, bediente man sich kugelförmig zugemeiſselter Bruch-

*) Gelcich, G., Die Erzgieſser der Republik Ragusa. Mitt. der k. k. Zentr.- Kommission, 1890.

II. Die Angriffswaffen. steine, für kleinere Kaliber auch eiserner Kugeln, die natürlich nicht gegossen, sondern geschmiedet waren. Mit diesem Zeitpunkte erst beginnt eine wenn auch anfangs noch systemlose Bestimmung der Lichtendimension des Rohres, des Kalibers, üblich zu werden. (Fig. 511.) Obwohl die erste Nachricht von ihrer Verwendung aus dem Osten Europas zu uns dringt, nahm die Feuerwaffe dennoch ihren Weg über den Kontinent von Spanien aus, wo sie in bereits ent- wickelterer Form und allgemeiner bei den Mauren in Gebrauch war. Langsam verbreitete sie sich über Frankreich und England, wo die Traditionen der Ritterschaft noch zu lebhaft waren, aber rasch über Italien, das, bewohnt von einer Handel treibenden Nation, den Utilitätsprinzipien zugänglicher erschien. [Abbildung] Fig. 511. Bombarde, sogenanntes Hauptstück, von Eisen, ge- nannt die „tolle Grete“, in Gent. 14. Jahrhundert. Nach Müller-Mothes, Archäol. Wörterbuch. Um 1360 erhält das groſse Geschütz eine bestimmte Bezeichnung. Bisher hatten die Feuergeschütze vielerlei willkürlich gewählte Namen, als Feuermaschinen u. dgl. In den Rechnungen von Valenciennes vom Jahre 1363 werden die Stadtgeschütze bombardes de la ville benannt. Unzweifelhaft stammt der Name aus Italien und hat seine Ableitung von dem griechischen Worte „bombos“ (βόμβος), was soviel als Brummer bedeutet. Den Namen Bombarden be- halten sie in Frankreich, Spanien, Italien und den Niederlanden bis ans Ende des 15. Jahrhunderts; nur in Deutschland ist von der ältesten Zeit an die Bezeichnung Büchse üblich, die mit verschie- denen Variationen selbst noch bis ins 17. Jahrhundert wenigstens als

D. Fernwaffen. 4. Die Feuerwaffen.allgemeinen Begriff beibehalten wird. Kleinere Bombarden erscheinen in Frankreich unter dem Namen bombardelles, aber schon um 1300 auch als canons, ein Wort, das sich gewiſs von canne, Rohr, ableitet und ursprünglich sich auf alle kleineren Kaliber bis zur Hand- feuerwaffe bezog. Für das schwere Wurfgeschütz, den Mörser, kommt am Ende des 15. Jahrhunderts die Bezeichnung mortier in Aufnahme.

Der Name Artillerie erscheint in Burgund und Frankreich schon im 14. Jahrhundert für das Geschützwesen, gleichviel ob hierbei Wurfmaschinen oder Pulvergeschütze in Gebrauch kamen. Allgemeiner wird der Ausdruck erst im 15. Jahrhundert, nach Deutschland gelangt er verstümmelt in vermutlich unrichtiger Ableitung von arco, der Bogen. Bogen- und Armrustmacher erscheinen unter der Bezeichnung

[Abbildung] Fig. 512.

Belagerungsgeschütz in Stellung, mit Blende. 14. Jahrhundert. Nach Froissard.

Artilleurs (Künstler), so Jean l’Artilleur, der Bogenmacher in Brüssel 1400. Später wurde das gesamte Schieſswesen unter dem Begriffe Artillerie zusammengefaſst, schlieſslich aber dieser Begriff nur auf das Geschützwesen allein bezogen. Alle übrigen Bezeichnungen im Deutschen, wie Arkelei, Arcolei etc., beruhen auf schlechter Schreib- weise und Verkrüppelung dieses Wortes.

Schon um 1305 geschieht der „Kanone von Metall“ in Italien Erwähnung, doch treten in Deutschland gegossene Geschütze von gröſserem Kaliber in bedeutenderer Zahl erst am Ende des 14. Jahr- hunderts auf. Diese waren nicht gebohrt, d. h. das Rohr ging

Boeheim, Waffenkunde. 28

II. Die Angriffswaffen.vollkommen fertig aus dem Gusse hervor. Mit Zunahme der Fertig- keit bemühte man sich, immer gröſsere Geschütze zu gieſsen; so ent- standen die gröſsten, „Hauptstücke“ genannten Geschütze. Daneben aber wurden noch bis ans Ende des 15. Jahrhunderts Geschütze von geringerem Kaliber und gröſserer Rohrlänge aus Eisen geschmiedet.

Die den Hauptbüchsen in der Gröſse zunächst stehenden Ge- schütze wurden Metzen, Scharfmetzen (scharpffmetzen) genannt. Der rohe Söldnerwitz personifizierte die plumpe Waffe und verglich sie mit einem weiblichen Wesen. Der Ideengang dabei ist spezifisch oberdeutsch. Die Bezeichnung selbst aber dürfte sich aus dem Ita- lienischen „mezza-bombarda“ herleiten.

Wie uns die vorhandenen alten Feuerwerksbücher belehren, war im 14. Jahrhundert bereits das Streben nach Verbesserung des Ge- schützwesens in technisch-konstruktiver Beziehung, wie nach der pyrotechnischen Seite hin nicht geringer als heutzutage inmitten des Zeitalters der Erfindungen. Von allem Anfange an jagte ein Projekt das andere, suchte der eine Büchsenmeister den anderen zu über-

[Abbildung] Fig. 513.

Viertelbüchse in Lade und Bank. 15. Jahrhundert. Nach Dolleczek, Geschichte der österr. Artillerie.

bieten. Dadurch entstanden in den verschiedenen Ländern die mannigfachsten und auch sonderbarsten Geschützformen, so daſs es schwierig wird, in das Chaos ein System zu bringen, um so mehr, als diese unter zahllosen Namen auftauchen.

Die Bombarde oder „pumhart“, wie sie zuerst in deutschen Ländern genannt wurde, entbehrte anfänglich jeglicher Lafettierung. Sie wurde einfach auf schwere Kanthölzer gelagert, nach Möglichkeit ge- richtet und nach langwierigem Laden abgefeuert. Dabei stellte sich der bedeutende Übelstand des Rückstoſses heraus, der meist das Rohr gänzlich aus seinem Lager warf. Man suchte ihn zwar durch rück- wärts in die Erde gegrabene starke Balken zu beheben, aber das ge- lang nur in geringem Maſse, da, wie auch die Nürnberger Chronik berichtet, diese Balken (Preller) alle 3 bis 4 Tage erneuert werden

D. Die Fernwaffen. 4. Die Feuerwaffen.muſsten. Einzelne Büchsenmeister versenkten das Rohr darum bis zur Hälfte des Querschnittes in die Erde. Bei Belagerungen wurde das Rohr den Augen des Feindes durch eine Bretterwand (Schirm) entzogen, die erst beim Schusse aufgezogen wurde. (Fig. 512.)

Erst im Anfange des 15. Jahrhunderts wird das Rohr in einem ausgehöhlten Balken (Lade) gelagert, der rückwärts einen schräg nach abwärts gerichteten Fort- satz besaſs, um den Rückstoſs nach abwärts zu lenken. Vorne war der Balken auf einen niederen Bock (Bank) gelagert. Das war der erste Schritt zur Bildung der Lafette mit dem schief nach abwärts gerichtetem Protz- stocke, der mit seinem rückwärtigen Ende auf dem Boden ruht (Fig. 513). Im 17. Jahrhundert waren die Rohre noch sehr niedrig gelagert und die Protz- stöcke hatten bei geringem Lafettenwinkel eine groſse Länge. Nach ihrer Konstruktion unterscheidet man Wandlafetten von Blocklafetten. Erstere bestehen aus zwei parallelen Wänden, welche durch Riegel ver- bunden sind; letztere aus einem keilförmig, rückwärts verlaufenden Holzklotze. Die Wandlafette entstand aus der sogenannten Gabellafette; sie wird bereits von Martin Merz um 1490 angewendet und ist speziell in Deutschland in Gebrauch gestanden, während in Frankreich und Italien vorzugsweise die Blocklafette zur Anwendung gelangte. Auf den Galeeren ruhte das gröbere Geschütz in Laden, die auf vier Blockrädern sich bewegten. Hier wurde der Rückstoſs durch die Hemmseile gemildert, die an den Ringen der Bord- wände befestigt waren. Kleinere Rohre ruhten in Gabeln, sogenannten „Drehbassen“. Für die Lafettierung der Marine war in den meisten Staaten das venetianische System maſsgebend.

Die ersten Geschütze bestanden, wie erwähnt, aus Schmiedeeisen, aber schon in der 1. Hälfte des 14. Jahr- hunderts begann man sie aus Bronze zu gieſsen. 1346 fertigte der Zinngieſser Peter von Brügge zu Turnay ein kleines Bronzegeschütz für zweipfündige Bleikugeln, 1370 (1372?) Peter von Aarau zu Augsburg 20 Bronzegeschütze. In Venedig wurde der Geschütz- guſs 1376 durch einen Deutschen eingeführt. Die dortige Gieſserei war lange Zeit die einzige in Italien.*)

Der Wurf oder das Schleudern von Steinhagel

[Abbildung] Fig. 514.

Lot- büchse (Schiffs- schlange) aus ge- schmiedetem Eisen, 15. Jahrh. K. u. k. Heeres- museum in Wien.

*) Gelcich l. c.28*

II. Die Angriffswaffen.erschien bald zu unsicher und effektarm; man suchte die Bombarde kleiner herzu stellen, um weniger Steine, aber mit mehr Sicherheit zu werfen; dadurch entstand die Haufnitz, ein handsames Geschütz, das noch in den Burgunderkriegen mit Vorteil verwendet wurde.*) Eine wünschenswerte Trefffähigkeit wurde aber erst erreicht, als man anfing, Stein- oder Eisenkugeln aus Rohren zu schieſsen, welche in der Rohrwandung einen nur geringen Spielraum fanden. Hand in Hand mit dieser Verbesserung ging das Bestreben, die Rohre zu verlängern in dem Glauben, daſs die Tragweite mit deren Verlängerung zunehme. Damit tritt eine neue Geschützgattung auf, die sogenannte Schlange, in Frankreich couleuvrine, in Italien serpentina, in Spanien culebrina genannt. Sie erschien schon um 1400; aus der kleineren Art wurden auch Bleikugeln geschossen. (Fig. 514.) Waren die Bombarden als das schwere Geschütz zu betrachten, so bildeten die Schlangen in verschiedenen Gröſsen das leichte Feldgeschütz; mit ihnen gelangte der direkte Schuſs zur Geltung, man fand sie sehr brauchbar und erzeugte sie darum auch in so kleinen Dimensionen, daſs sie von einem Manne getragen und bedient werden konnten. Diese Art nannte man Handschlangen, und sie sind im Hinblicke auf ihren allgemeinen Gebrauch als die ersten Handfeuerwaffen des Fuſsvolkes zu betrachten. Schon um 1420 treffen wir die Schlange als kleines Feldgeschütz, als Hinterlader mit einer einzulegenden Ladekammer, welche rückwärts verkeilt wurde.

Die Schlangen sind zumeist aus Eisen und mit aufgezogenen Ringen verstärkt, nur kleine Handschlangen wurden im 15. Jahrhun- dert in Bronze gegossen. Erst am Ende des 15. Jahrhunderts er- scheinen gegossene Schlangengeschütze; die schönsten stammen aus Venedig.**)

Zum Angriffe auf feste Plätze erwiesen sich auch die Bombarden und Hauptbüchsen zu schwach, der Steinhagel erwies sich als zer- streut und darum wenig wirksam. Man suchte die Triebkraft zu ver- gröſsern und die Steinladung zu vermehren. Aus diesem Streben ent- stand der Mörser mit weitem Flug und kleiner angeschmiedeter Kammer. Der älteste und gröſste dieser Gattung, der groſse „pum- hart“ von Steyr von etwa 1380, befindet sich im k. u. k. Heeres- museum zu Wien. (Fig. 515.)

Aus dieser übersichtlichen Darstellung ist zu ersehen, daſs

*) Der Name deutet auf slavischen Ursprung; es ist damit die erneut wieder auftretende Behauptung, daſs die ersten Haufnitzen im Heere der Hussiten ange- wendet wurden, von vieler Wahrscheinlichkeit begleitet. Thatsächlich stammt der Ruhm Böhmens, die geschicktesten Artilleristen zu besitzen, aus den Hussiten- kriegen her.**) Aus dem italienischen Serpentinelle entstand im 16. Jahrhundert in den deutschen Heeren das Wort Scharfentindl, was gleichfalls kleine Schlange, eine sogenannte Viertelschlange, bezeichnet.

D. Die Fernwaffen. 4. Die Feuerwaffen.um 1450 bereits die Elemente für ein geordnetes Geschützsystem vorhanden waren, wie sie sich aus der Praxis von selbst ergaben. Eine Regelung des Geschützwesens erfolgte erst am Beginne des 16. Jahrhunderts, sie nahm ihre Wege gleichzeitig von Deutschland und von Italien aus.

Die ältesten Feuerwerksbücher, die zahlreich unter den alten Büchsenmeistern in Abschriften verbreitet waren, beschäftigen sich gelegentlich mit Vorrichtungen, eine gröſsere Feuergeschwindigkeit zu erzielen. Viele der vorgeschlagenen Mittel sind unausführbare Projekte, wie das Ellenbogengeschütz u. a. Doch findet man auch zahlreiche anwendbare Konstruktionen, die auch gewiſs praktisch verwertet wurden; dazu sind die auf drehbaren Scheiben ruhenden kurzen Rohre, die zwei- und dreifachen Rohre, die auf vertikalen Rädern angeordneten Pöller u. a. zu zählen. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts treten die Orgelgeschütze auf, die noch unter Kaiser Maximilian I. in den

[Abbildung] Fig. 515.

Der groſse Steinmörser von geschmiedetem Eisen mit 88.2 cm. Durchmesser, bekannt unter dem Namen: „Der groſse Pumhart von Steyr“. Um 1350. K. u. k. Heeresmuseum in Wien. Nach Dolleczek.

Zeughäusern vorrätig sind. Ein solches Orgelgeschütz (Totenorgel) besitzt 40 Rohre, die auf einem zweiräderigen Karren bewegt werden. (Fig. 516.) Später ist die Zahl und Anordnung der Rohre bei gleichem System verschieden, sie sind entweder in der Reihe oder in Bündeln gruppiert. Die Abfeuerung geschieht entweder mit gemeinsamer Zünd- pfanne oder mittelst der Lunte einzeln. Ihre Verwendung war immer eine beschränkte und wurde im 15. Jahrhundert ganz richtig be- urteilt. In einem Kodex von 1488 heiſst es: „und man sol sy prau- chen vnter die thor und wo der feyndt zum sturm liefen mag, auch

II. Die Angriffswaffen.in der wagenburg seindt sy nutz“. — Das System der „Orgel“, so verführerisch für alle Projektenmacher, hat auch durch vier Jahrhun- derte ununterbrochen in verschiedenen Formen bis zur Mitrailleuse herab seinen Weg gemacht — es kann nicht leben und nicht sterben.

Die Lafettierung (système d’affût) war bis ans Ende des 15. Jahr- hunderts kompliziert und ungemein schwerfällig. Die Rohre ruhten, wie bereits bemerkt, zur Hälfte ihrer Stärke in ausgehöhlten Balken, sogenannten Laden (chantiers), welche, auf den Achsen schwerer Räder liegend, eine nur geringe Elevation gestatteten. An der Haufnitz, einem kurzen Wurfgeschütze, war die Lade schon etwas beweglicher einge- richtet. Der Umstand, daſs das Rohr beim Schusse aus seiner Lage

[Abbildung] Fig. 516.

Vierzigläufiges Hagelstück. 15. Jahrhundert. Aus den Zeugbüchern Maximilians I. von 1514.

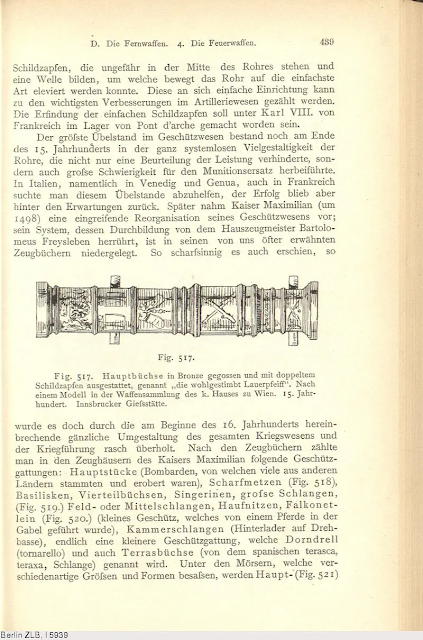

in der Lade gestoſsen wurde, führte um 1450 zu der Beigabe von vier sogenannten Schildzapfen, welche in die Lade eingelassen wurden und so eine Bewegung des Rohres verhinderten. Die gröſste Zahl der älteren Hauptbüchsen Kaiser Maximilians ist noch mit solchen (doppelten) Schildzapfen versehen. (Fig. 517.) Auſser den hölzernen Lafetten finden sich im Verlaufe des ganzen 15. Jahrhunderts in der Marine wie in Landpositionen kleinere Schlangen meist mit Hinter- ladung, welche auf eisernen drehbaren Gabeln, sogenannten Dreh- bassen, ruhen. Erst um 1490 stoſsen wir auf Geschütze mit einfachen

D. Die Fernwaffen. 4. Die Feuerwaffen.Schildzapfen, die ungefähr in der Mitte des Rohres stehen und eine Welle bilden, um welche bewegt das Rohr auf die einfachste Art eleviert werden konnte. Diese an sich einfache Einrichtung kann zu den wichtigsten Verbesserungen im Artilleriewesen gezählt werden. Die Erfindung der einfachen Schildzapfen soll unter Karl VIII. von Frankreich im Lager von Pont d’arche gemacht worden sein.

Der gröſste Übelstand im Geschützwesen bestand noch am Ende des 15. Jahrhunderts in der ganz systemlosen Vielgestaltigkeit der Rohre, die nicht nur eine Beurteilung der Leistung verhinderte, son- dern auch groſse Schwierigkeit für den Munitionsersatz herbeiführte. In Italien, namentlich in Venedig und Genua, auch in Frankreich suchte man diesem Übelstande abzuhelfen, der Erfolg blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Später nahm Kaiser Maximilian (um 1498) eine eingreifende Reorganisation seines Geschützwesens vor; sein System, dessen Durchbildung von dem Hauszeugmeister Bartolo- meus Freysleben herrührt, ist in seinen von uns öfter erwähnten Zeugbüchern niedergelegt. So scharfsinnig es auch erschien, so

[Abbildung] Fig. 517.

Hauptbüchse in Bronze gegossen und mit doppeltem Schildzapfen ausgestattet, genannt „die wohlgestimbt Lauerpfeiff“. Nach einem Modell in der Waffensammlung des k. Hauses zu Wien. 15. Jahr- hundert. Innsbrucker Gieſsstätte.

wurde es doch durch die am Beginne des 16. Jahrhunderts herein- brechende gänzliche Umgestaltung des gesamten Kriegswesens und der Kriegführung rasch überholt. Nach den Zeugbüchern zählte man in den Zeughäusern des Kaisers Maximilian folgende Geschütz- gattungen: Hauptstücke (Bombarden, von welchen viele aus anderen Ländern stammten und erobert waren), Scharfmetzen (Fig. 518), Basilisken, Vierteilbüchsen, Singerinen, groſse Schlangen, (Fig. 519.) Feld- oder Mittelschlangen, Haufnitzen, Falkonet- lein (Fig. 520.) (kleines Geschütz, welches von einem Pferde in der Gabel geführt wurde), Kammerschlangen (Hinterlader auf Dreh- basse), endlich eine kleinere Geschützgattung, welche Dorndrell (tornarello) und auch Terrasbüchse (von dem spanischen terasca, teraxa, Schlange) genannt wird. Unter den Mörsern, welche ver- schiedenartige Gröſsen und Formen besaſsen, werden Haupt- (Fig. 521)

II. Die Angriffswaffen.und kleine Mörser (Lerchlein) mit sternförmiger Bohrung (um das Auflodern der aus ihn geworfenen Feuerwerkskörper zu befördern). Kalibermaſse sind nicht angegeben, sie lassen sich aus den Aquarellen nur ungefähr schätzen.

Unter Kaiser Maximilian begann man auch die Geschütze zu bohren, aber das war anfänglich noch eine mühsame und unverläſs- liche Arbeit mittels schwerer Handbohrer, die im „Gangspill“ bei ungenauer Führung liefen. Man verbesserte daran im 16. Jahrhundert vieles, doch wurden nach wie vor viele Geschütze mit der Seele ge- gossen. Erst am Beginne des 18. Jahrhunderts erfand J. Maritz in Bern die Kanonendrehmühle, eine mechanische Einrichtung, die eine genau zentrale Bohrung lieferte. Unter Kaiser Karl V. bildete sich zuerst ein bestimmtes und brauchbares Geschützsystem, das Kaliber- system, aus, das mit geringen Abweichungen auch von Frankreich und von den bedeutenderen italienischen Staaten angenommen wurde.

[Abbildung] Fig. 518.

Scharfmetze in Blocklafette. 15. Jahrhundert. Aus den Zeugbüchern Maximilians I. Zeug: Österr. Land.

Der Erfinder des Kalibersystems, das auf dem Verhältnisse des Boh- rungs - Durchmessers zum Steingewicht der Kugel beruhte, war der Vikar der St. Sebaldskirche zu Nürnberg Georg Hartmann (1489 bis 1564), der Schöpfer des darauf fuſsenden Geschützsystems aber der geniale Stuckgieſser Gregor Löffler. Auch dieses neuere System behielt die Bezeichnungen der Geschütze im allgemeinen (nach den sogenannten drei Geschlechtern: Kanonen, Schlangen und Falken) bei, es regelte nur die Gewichtsverhältnisse. Der Park Karls V. be- stand aus 40- und 12pfündigen Kanonen, 24-, 12- und 6 pfündigen Schlangen und 6 ½- und 3 pfündigen Falken. Das Kugelgewicht war auf Stein berechnet und wurde auch dann beibehalten, als um 1520 bereits allenthalben eiserne Kugeln, anfänglich geschmiedet,

D. Die Fernwaffen. 4. Die Feuerwaffen.später gegossen zur Verwendung gelangten.*) Die 40pfündigen Ka- nonen wurden gemeinlich Kartaunen benannt, eine Bezeichnung, die sich von dem italienischen Quartana — richtiger Quarantana — herschreibt. Ebenso wurden die Schlangen als „ganze“, „halbe“ und „Viertelschlangen“, letztere auch als Scharfetindlein bezeichnet. Die kleine Falkengattung benannte man Falkonete.

Die italienischen Artillerien besaſsen noch 1480 einen ungemein vielgestaltigen Geschützpark, darunter folgende Gattungen: die Bom- barde zu 300, den Mortier (Mörser) zu 2—300, die Co- muna zu 50, die Cortana zu 60—100, die Passa volante zu 16**), den Basilisk zu 20,***) die Cerbatana zu 2—3, endlich die Espingarde zu 10—15†) Pfund nach dem Gewicht des Materiales.

In Frankreich wurde das System um 1550 auf das äuſserste vereinfacht. Der Feldpark bestand damals aus Canons zu 33, Grande couleuvrines zu 15, Couleuvrines batardes zu 7, Cou-

[Abbildung] Fig. 519.

Groſse Schlange in sogenannter Burgunderlafette. 15. Jahrhundert. Aus den Zeugbüchern Maximilians I.

leuvrines moyennes zu 2, Faucons zu 1 Pfund und Fauconneaus zu 14 Unzen Steingewicht. Man sieht, das französische System näherte sich am meisten dem deutschen, nur war im allgemeinen das Kaliber weit leichter, seitdem um 1540 die Basilisken zu 66 franz. Pfunden und die schweren Serpentines ausgeschieden wurden.

Dazwischen gab es aber noch immer eine ungeheuere Menge

*) Das heiſst, jede eiserne Kugel wird mit jenem Gewichte benannt, welches eine gleich groſse, steinerne Kugel wiegt. Man nennt das Nürnberger- oder Stein- gewicht, es war in Deutschland noch bis c 1860 in Anwendung.**) Eiserne, mit Blei umgossene Kugeln.***) Kugeln von Bronze oder Eisen.†) Stein.

II. Die Angriffswaffen.von Geschützarten namentlich in Frankreich und Italien; wie in der Marine die Cardinales, Berches. In den Landheeren die Cour- tans, Boites, Veugliaires, Crapaudeaus, Flageollets, Cerba- tanas (aus dem Spanischen: Blasrohr), Emerillons, Mouches und hundert andere Arten, denen oft nur der Soldatenwitz einen Namen verlieh.

Eigentümlich ist der vom 14. Jahrhundert sich herschreibende Gebrauch, die Geschütze mit Namen zu benennen. In Deutschland zuerst wahrnehmbar, erklärt er sich aus der urgermanischen Neigung der Krieger, die Waffe zu personifizieren und als lebendiges Wesen aufzufassen. So finden wir deutschen Geschützen des 15. und 16. Jahr- hunderts die sonderbarsten Namen beigelegt, wie der Purlepaus, der Schnurrhindurch, die Lauerpfeiff, die Buhlerin, der gestreifte Löw u. dgl. Nicht selten treten auch unflätige Namen zu Tage. Diese Benennungen verschwinden in Deutschland erst um 1710. In Frankreich war eine Namenverleihung bei Geschützen nicht immer

[Abbildung] Fig. 520.

Falkonetlein in sogenannter Gabellafette. 15. Jahr- hundert. Aus den Zeugbüchern Maximilians I. Zeug Österr. Land.

in Gebrauch. Unter Ludwig XII. findet sich ausnahmslos nur das Stachelschwein (porc-épic, das Sinnbild des Königs), unter Franz I. der Salamander u. s. w. Die spätere französische Artillerie hatte zwar auch Benennungen für Geschütze, wie l’invincible, le monstrueux, l’aigle, le dragon u. dgl., diese hatten aber weniger eine allegorische Bedeutung, als vielmehr einen praktischen Zweck. In Italien, wo sich vom 14. Jahrhundert an meist von der Mythologie hergenommene Namen für Geschütze finden, steht dieser Brauch mit dem Geiste der Zeit, der alles zu antikisieren suchte, im Zusammenhange.

Das Pulver wurde anfänglich in Mehlform hergestellt, wie sie sich aus dem Gemenge der pulverisierten Substanzen ergab. Erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts begann man es zu körnen und, wie aus

原始链接https://www.douban.com/note/763920986/?_i=7765297u9saG20

回复删除